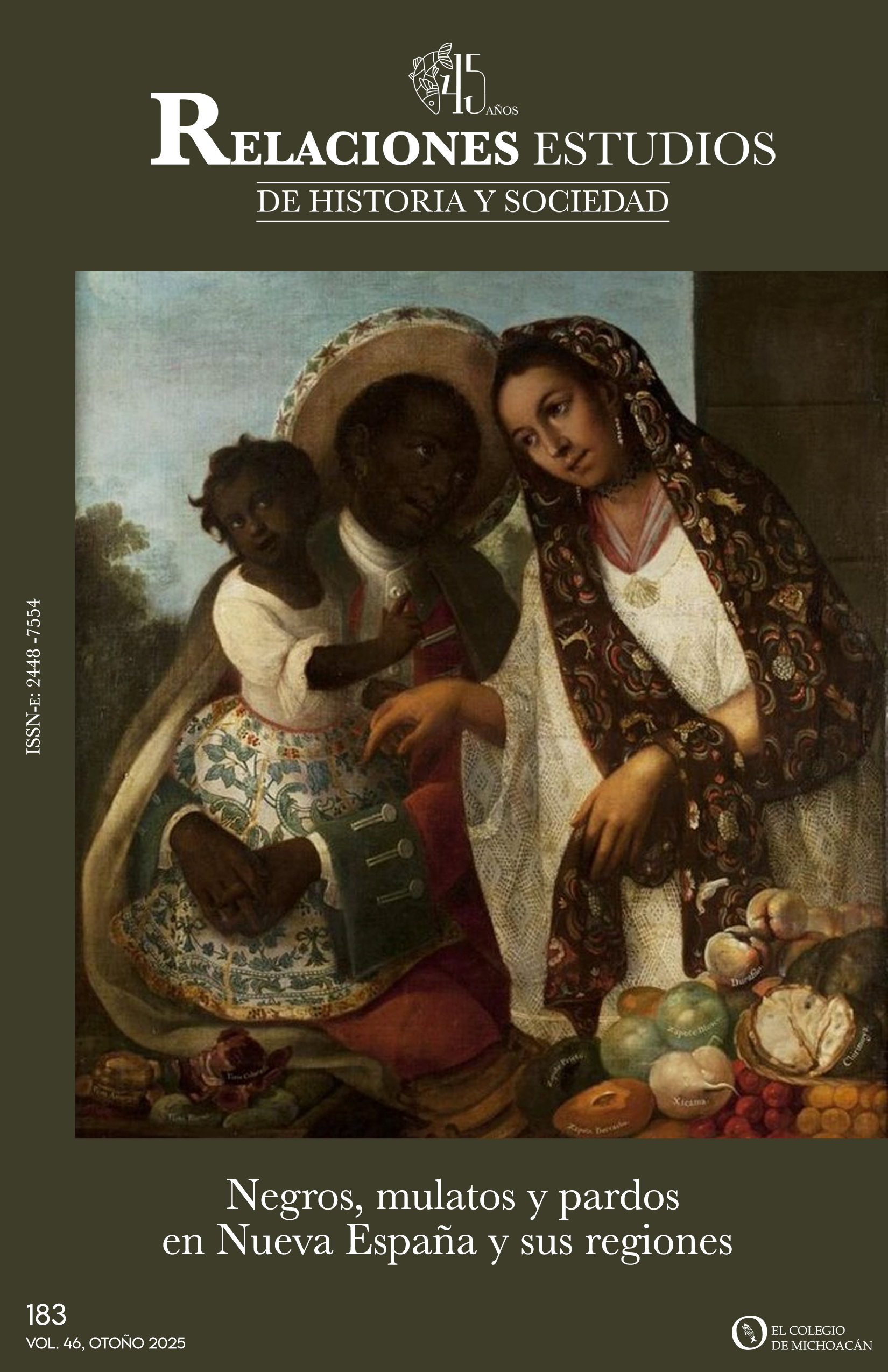

La Magdalena: un proyecto fallido para congregar a mulatos y pardos en la Costa oaxaqueña, 1787-1791

DOI:

https://doi.org/10.24901/rehs.v46i183.1093Palabras clave:

mulatos, pardos, pensamiento ilustrado, fundación de pueblo, milicias costeras, Jicayán, OaxacaResumen

El presente texto problematiza un proyecto dentro de uno de los nuevos preceptos ilustrados: reactivar la economía a través de poblar el campo. El caso es de peculiar interés por tratarse de mulatos y pardos en el curato de Huazolotitlán, provincia de Jicayán, sureste de la Nueva España en 1787. La intención era congregarlos en un nuevo pueblo porque “hacían mal” a los indios; además, serían de mucha utilidad “a las dos majestades”. El papel que jugó esta población como milicianos libres en la defensa de la Mar del Sur les facilitó argüir méritos y servicios a la Corona que les libró de pechar, y no aceptaban quedar bajo el control civil y eclesiástico. Se buscó cobrarles el tributo y tener el control de la producción de algodón y grana cochinilla mediante el sistema de repartimiento, lo que resultó en una férrea negativa de esa población a fundar un nuevo pueblo.

Citas

ALCÁNTARA, A. (2018). Los otros contribuyentes: pardos y mulatos de la provincia de Acayucan, 1765-1795. En Y. Celaya y G. Márquez (Eds.), De contribuyentes y contribuciones en la fiscalidad mexicana, siglos XVIII-XX (pp. 55-104). El Colegio de México, Universidad Veracruzana.

BENAVIDES, J. (2015). Los alaveses en Nueva España y la huella novohispana en Álava durante el siglo XVIII. Revista electrónica iberoamericana, 9(2), 1-25. https://www.urjc.es/images/ceib/revista_electronica/vol_9_2015_2/REIB_09_02_JJ_Benavides.pdf

BENÍTEZ, C. y SÁNCHEZ, J. (2018). El obispo José Gregorio Alonso de Ortigosa ante las reformas borbónicas en Oaxaca (1775-1791). En M. García (coord.), Ilustración católica. Ministerio episcopal y episcopado de México (1758-1829), tomo II (pp. 97-131). UNAM. https://ru.iis.sociales.unam.mx/bitstream/IIS/5644/2/ilust_catolica_II.pdf

BOTTCHER, N., HAUSBERGER, B. y HERING, M. (Eds.) (2011). Introducción: Sangre, mestizaje, y nobleza. En El peso de la sangre. Limpios, mestizos y nobles en el mundo hispánico (pp. 9-28). El Colegio de México.

CALVO, T. (2010). Ciencia, cultura y política ilustrada (Nueva España y otras partes). En C. García (Coord.), Las reformas borbónicas, 1750-1808 (pp. 83-130). Fondo de Cultura Económica.

CASTAÑEDA, R. (2014). Hacia una sociología fiscal. El tributo de la población de color libre de la Nueva España, 1770-1810. Fronteras de la Historia, 19(1), 152-173.

CASTILLO, N. (2005). La pérdida de la población de origen africano en la región de Puebla: El cruce de la barrera del color por las inconsistencias de las categorías raciales. Análisis de las genealogías y conflictos interétnicos. En M. Velázquez y E. Correa (Coords.), Poblaciones y culturas de origen africano en México (pp. 299-325). INAH.

CÓRDOVA, M. (2018). Nombrar e identificar: la denominación de la población de origen africano en Oaxaca durante los siglos XVII y XVIII. Diario de campo, 2(5), 8-17. https://revistas.inah.gob.mx/index.php/diariodecampo/issue/view/1227/Número%20completo

CÓRDOVA, M. (2021). Un pueblo con nuevos habitantes: despoblamiento de mixtecos y ocupación de pardos en el territorio del antiguo pueblo y sede del corregimiento de Cuahuitlan. En M. Hermann (Ed.), Señoríos mixtecos. Su dimensión histórica, geográfica y territorial (pp. 185-212). El Colegio Mexiquense.

CORTÉS, M. (1988). El matrimonio y la familia negra en las legislaciones civil y eclesiástica coloniales, siglos XVI-XIX. En Seminario de Historia de las Mentalidades (Ed.), El placer de pecar y el afán de normar (pp. 219-294). INAH.

ESCALONA, H. (2015). Rojo profundo: grana cochinilla y conflicto en la jurisdicción de Nexapa, Nueva España, siglo XVIII [Tesis de doctorado no publicada]. Universidad Pablo de Olavide.

ESPARZA, M. (Ed.) (1994). Relaciones geográficas de Oaxaca, 1777-1778. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Gobierno del Estado de Oaxaca.

GARCÍA, B. (2014). ‘Pueblos de indios’, ‘pueblos de castas’: asentamientos nuevos y organización corporativa tradicional en la Nueva España del siglo XVIII. En B. García, Tiempos y lugares. Antología de estudios sobre poblamiento, pueblos, ganadería y geografía en México (pp. 203-224). El Colegio de México.

GARCÍA, C. (2021). Esclavizados, rebeldes, tributarios y milicianos afrodescendientes: estrategias de resistencia, adaptación y negociación en Córdoba y Orizaba, siglos XVIII al XIX [Tesis de doctorado no publicada]. Instituto Mora.

GARCÍA, L. (2017). Unidos en un mismo cuerpo. Monarquía y sociedad en un tiempo de reformas. Veracruz: 1764-1810. El Colegio de Michoacán, Universidad Veracruzana.

GARCÍA, L. (2020). Los pueblos de pardos y morenos en la costa veracruzana: Disciplina, congregación y fortalecimiento (1764-1810). En R. Castañeda y J. Ruiz (Coords.), Africanos y afrodescendientes en la América hispánica septentrional. Espacios de convivencia, sociabilidad y conflicto, t. II (pp. 627-649). El Colegio de San Luis.

JIMÉNEZ, J. (2023). Afrodescendientes en las milicias coloniales de la costa central de Veracruz. Política, sociedad y defensa militar, siglo XVIII [Tesis de doctorado no publicada]. Escuela Nacional de Antropología e Historia.

MACHUCA, L. (2007). Comercio de sal y redes de poder en Tehuantepec durante la época colonial. CIESAS, Fomento Cultural Banamex A.C.

MACHUCA, L. (2012). Indios y afromestizos ante el problema agrario. La región de los Petapas, siglos XVIII y XIX. En L. Arrioja y C. Sánchez (Eds.), Conflictos por la tierra en Oaxaca de las reformas borbónicas a la reforma agraria (pp. 113-138). UABJO, El Colegio de Michoacán.

MENEGUS, M. (2020). Los pueblos de indios en la Nueva España, siglo XVIII. El impacto de las reformas borbónicas. Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM.

MORICONI, M. (2022). Obispos reformistas en Hispanoamérica: entre tradición católica y políticas borbónicas. Un recorrido bibliográfico. En R. Aguirre, L. Enríquez y S. Ramírez (Coords.), Los obispos y las reformas eclesiásticas en la América hispana borbónica (pp. 39-74). UNAM. https://www.iisue.unam.mx/publicaciones/libros/los-obispos-y-las-reformas-eclesiasticas-en-la-america-hispana-borbonica

MOTTA, A. (2007). Las vigías marítimas de los milicianos pardos de la Costa Chica oaxaqueña y el ingreimiento de su calidad en el último tercio del siglo XVIII. Diario de campo. Suplemento 42. Africanos y afrodescendientes en Acapulco y la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, (91), 58-79.

SERNA, J. (2005). Indios, pardos, mulatos y negros esclavos. Lo cotidiano en el puerto de Veracruz a fines del siglo XVIII. En J. M. de la Serna (Coord.), Pautas de convivencia étnica en la era colonial (pp. 91-110). UNAM.

SERNA, J. (2007). Entre la pobreza, la lealtad y la seguridad. Diario de campo. Suplemento 42. Africanos y afrodescendientes en Acapulco y la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, (91) 48-57.

TAKAHASHI, H. (1981). De la huerta a la hacienda: origen de la producción agropecuaria en la Mixteca costera. Historia Mexicana, 31(1), 1-78.

UGALDE, I. (2019). Integración social y comportamiento matrimonial en tres parroquias de Igualapa y Xicayán: Jamiltepec, Huazolotitlán y Tututepec, 1750-1821. Pensares Quehaceres. Revista de políticas de la filosofía, (9), 29-58.

VÁZQUEZ, N. (2022). Entre la mar y las montañas: política, comercio y contrabando en la Costa oaxaqueña, siglos XV-XVIII [Tesis de doctorado no publicada]. UNAM.

VELÁZQUEZ, M. (2007). Negros, morenos y chinos en Acapulco colonial: diversidad cultural y perspectivas de análisis. Diario de campo. Suplemento 42. Africanos y afrodescendientes en Acapulco y la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, (91), 22-27.

VILLARROEL, H. (2014). Enfermedades políticas que padece la capital de esta Nueva España (Selección). CONACULTA, Planeta.

VILLASEÑOR, J. (1992). Theatro americano. Descripción general de los reinos y provincias de la Nueva España y sus jurisdicciones. Trillas.

VINSON III, B. (2000). Los milicianos pardos y la construcción de la raza en el México colonial. Signos históricos, 2(4), 87-106.

VINSON III, B. (2005). Los milicianos pardos y la relación estatal durante el siglo XVIII en México. En J. Ortiz (Coord.), Fuerzas militares en Iberoamérica, siglos XVIII-XIX (pp. 47-60). El Colegio de México, El Colegio de Michoacán, Universidad Veracruzana.

WIDMER, R. (2009). Los comerciantes y los otros. Costa chica y Costa de Sotavento, 1650-1820. AFRODESC. https://studylib.es/doc/8258381/los-comerciantes-y-los-otros.-costa-chica-y

Publicado

Número

Sección

Licencia

Derechos de autor 2025 Nahui Ollin Vázquez Mendoza

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.

Derecho de los autoresDe acuerdo con la legislación vigente de Derechos de Autor, la revista Relaciones Estudios de Historia y Sociedad reconoce y respeta el derecho moral de los autores, así como la titularidad del derecho patrimonial, el cual será transferido –de forma no exclusiva– a la revista para permitir su difusión legal en Acceso Abierto.

Los autores pueden realizar otros acuerdos contractuales independientes y adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del artículo publicado (por ejemplo, incluirlo en un repositorio institucional o darlo a conocer en otros medios en papel o electrónicos), siempre que se indique clara y explícitamente que el trabajo se publicó por primera vez en la revista Relaciones Estudios de Historia y Sociedad.

Para todo lo anterior, los autores deben remitir la carta de transmisión de derechos patrimoniales de la primera publicación, debidamente requisitada y firmado. Este formato debe ser remitido en PDF a través de la plataforma OJS.

Derechos de los lectores

Bajo los principios de Acceso Abierto los lectores la revista tienen derecho a la libre lectura, impresión y distribución de los contenidos de la revista por cualquier medio, de manera inmediata a su publicación en línea. El único requisito para esto es que siempre se indique clara y explícitamente que el trabajo se publicó por primera vez en la revista Relaciones Estudios de Historia y Sociedad y se cite de manera correcta la fuente y el DOI correspondiente.