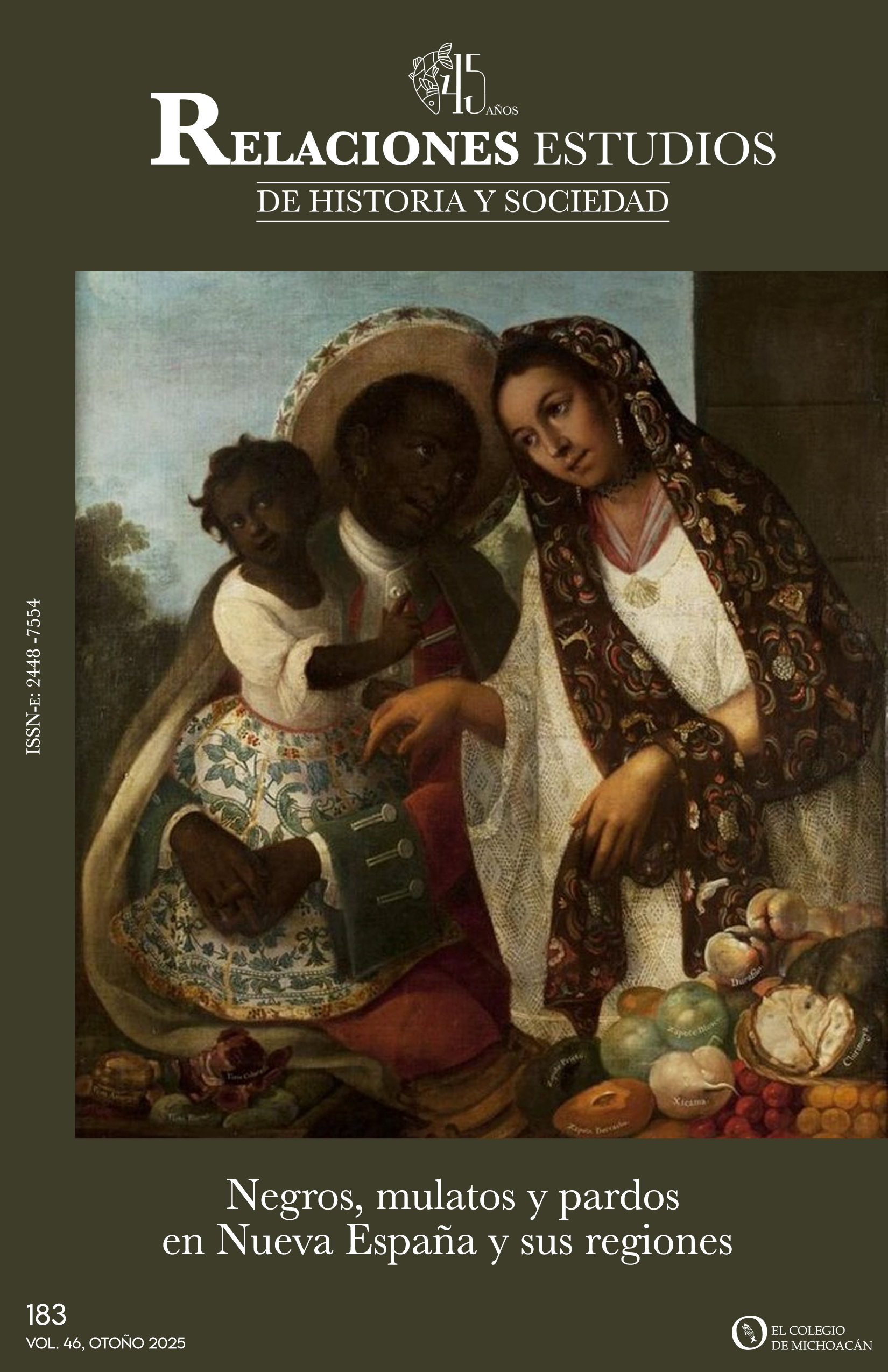

De honores, méritos y privilegios. Prácticas políticas de los milicianos pardos de Mérida, 1775-1800

DOI:

https://doi.org/10.24901/rehs.v46i183.1086Palabras clave:

milicias, Milicias, pardos, prácticas políticas, Yucatán, afrodescendientes, prácticas políticas, Yucatán, afrodescendientesResumen

El presente trabajo se centra en el estudio de las prácticas políticas generadas por los milicianos pardos de la ciudad de Mérida durante el último cuarto del siglo XVIII. A través del examen de expedientes recabados en archivos de México y España, se analizan los medios o vías formales utilizadas por los milicianos pardos a la hora de apelar por algunas prerrogativas o privilegios, como los retiros anticipados y la exención tributaria, así como obtener algunos estímulos o reconocimientos del monarca en virtud de los servicios prestados a la Corona. Los que, en última instancia, les permitieron obtener cierto prestigio y protagonismo frente a los sectores populares de la sociedad meridana, incluso respecto a otros afrodescendientes, al grado de situarlos en una mejor posición social y así intentar romper con las imágenes y estereotipos negativos propios de su origen y condición social.

Citas

ANCONA, E. (1978). Historia de Yucatán, Tomo II. Ediciones de la Universidad de Yucatán.

BENAVIDES MARTÍNEZ, J. (2014). De milicianos del rey a soldados mexicanos. Milicias y sociedad en San Luis Potosí (1767-1824). Universidad de Sevilla.

BLANCO GILES, A. (2020). Las milicias en la Capitanía e Intendencia de Mérida de Yucatán: 1701-1800. [Tesis de licenciatura no publicada, Universidad Autónoma de Yucatán].

BOCK, U. (2013). Entre españoles y ciudadanos. Las milicias de pardos y la transformación de las fronteras culturales en Yucatán, 1790-1821. Secuencia, (87), 9-27.

BOOKER, J. (1993). Needed but Unwanted: Black Militiamen in Veracruz, México, 1760–1810. The Historian, 55(2), 259-276.

CAMPOS GARCÍA, M. (2005). Castas, feligresía y ciudadanía en Yucatán. Los afromestizos bajo el régimen constitucional español, 1750-1822. Universidad Autónoma de Yucatán.

CANO, PEDRO. (2021). Las medallas de la Real Efigie para los generales negros en Santo Domingo”. Numismática, VII(41), 94-100. https://articulosnumismaticos.blogspot.com/2021/05/las-medallas-de-la-real-efigie-para-los.html

CASTAÑEDA, R. (2014). Hacia una sociología fiscal. El tributo de la población de color libre de la Nueva España, 1770-1810. Fronteras de la Historia, 19(1), 152-173.

CETINA NAHUAT, I. L. (2020). Trayectoria militar y política de un irlandés al servicio de la monarquía hispánica: Arturo O’Neill, 1752-1814. [Tesis de maestría, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social]. Repositorio CIESAS.

CONTRERAS CRUCES, H. (2006). Las milicias de pardos y morenos libres de Santiago de Chile en el siglo XVIII, 1760-1800. Cuadernos de Historia, (25), 93-117.

CRUZ BARNEY, O. (2006). Las milicias en la Nueva España: Las obras del segundo conde de Revillagigedo (1789-1794). Estudios de Historia Novohispana, (34), 73-116.

DE LA SERNA, J. M. (2007). Entre la pobreza, la lealtad y la seguridad: las milicias de pardos y mulatos de Xicayán y las costas del mar del sur. En M. E. Velázquez y E. Correa (Eds.), Africanos y afrodescendientes en Acapulco y la costa chica de Guerrero y Oaxaca (pp. 48-57). Diario de Campo.

ESCUDERO MARTÍNEZ, R. (2019). Pueblos negros, pardos y morenos de la costa central de Veracruz. Sus prácticas políticas hacia finales del periodo novohispano [Tesis de doctorado, Universidad Veracruzana]. Red de Repositorios Latinoamericanos.

ESPEJO-PONCE HUNT, M. (1974). Colonial Yucatán: Town and region in the seventeenth Century. [Tesis de doctorado no publicada, University of California].

GARCÍA MARTÍNEZ, C. (2021). Esclavizados, rebeldes, tributarios y milicianos afrodescendientes: estrategias de resistencia, adaptación y negociación en Córdoba y Orizaba, siglos XVIII al XIX. [Tesis de doctorado, Instituto Mora]. Repositorio Mora.

GUTIÉRREZ PERAZA, C. (2021). Hechicería, brujería y supersticiones. Presencia e integración de las personas de origen africano en el Yucatán colonial, 1600-1748. [Tesis de doctorado no publicada, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social].

JIMÉNEZ SOTERO, J. (2023). Pardos y morenos veracruzanos, siglo XVIII: blanquito y diferencia colonial en las milicias novohispanas. Tabula Rasa, (45), 119-141.

KUETHE, A. (1979). Introducción al sistema de milicias disciplinadas en América. Revista de Historia Militar, 23(47), 95-112.

MARCHENA FERNÁNDEZ, J. (1992). Ejército y milicias en el mundo colonial americano. Mapfre.

MARCHENA FERNÁNDEZ, J., CABALLERO GÓMEZ, G., TORRES ARRIASA, D. (2005). El ejército de América antes de la Independencia: ejército regular y milicias americanas, 1750-1815: hojas de servicio, uniformes y estudio histórico. Fundación Mapfre Tavera.

NAVEDA, A. (2009). Descendientes libres de esclavos negros en la villa de Córdoba, Veracruz, 1773. En Y. Juárez Hernández y L. Bobadilla (Eds.), Veracruz: sociedad y cultura popular en la región Golfo Caribe (pp. 15-30). Universidad Nacional Autónoma de México.

ORTIZ ESCAMILLA, J. (2006). Las compañías milicianas de Veracruz. Del “negro” al “jarocho”: la construcción histórica de una identidad. Ulua, (8), 9-29.

PÉREZ GUZMÁN, L. G. (2018). La estrategia militar en la disputa por el dominio de Wallis. 1713-1798. [Tesis de licenciatura, Universidad de Quintana Roo]. Repositorio Institucional Universidad de Quintana Roo.

POLLACK, A. (2016). Hacia una historia social del tributo de indios y castas en Hispanoamérica. Notas en torno a su creación, desarrollo y abolición. Historia Mexicana, 66(1), 65-160.

RESTALL, M. (2010). Conquistadores negros: africanos armados en la temprana Hispanoamérica. En J. M. de la Serna (Ed.), Pautas de convivencia étnica en la América Latina colonial (pp. 19-72). Universidad Nacional Autónoma de México.

-------------------- (2020). Entre mayas y españoles. Africanos en el Yucatán colonial. Fondo de Cultura Económica.

RODRÍGUEZ GALICIA, O. (2015). Bastiones de Ébano. Milicias regladas de tiradores pardos libres en Campeche. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Autónoma de México]. Repositorio Athenea Digital.

ROJAS GALVÁN, J. (2016). Milicias de pardos en la región de Nueva Galicia (Virreinato de Nueva España). Un análisis de sus prácticas sociales y políticas durante la segunda mitad del siglo XVIII. Historelo, 8(15), 129-163.

SOLANO, S., FLÓREZ, R. (2012). Artilleros pardos y morenos artistas: artesanos, raza, milicias y reconocimiento social en el Nuevo Reino de Granada, 1770-1812. Historia Crítica, (48), 11-37.

SOLÍS ROBLEDA, G. (2019). Los beneméritos y la corona. Servicios y recompensas en la conformación de la sociedad colonial yucateca. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

TRASLOSHEROS, J. (1994). Estratificación social en el reino de la Nueva España, siglo XVII. Relaciones Estudios de Historia y Sociedad, (5), 45-64.

VICTORIA OJEDA, J. (1994). Piratería y estrategia defensiva en Yucatán durante el siglo XVIII. Revista complutense de historia de América, (20), 129-144.

VINSON III, B. (2001) Bearing arms for his majesty. The free-colored militia in colonial Mexico. Stanford University Press.

Publicado

Número

Sección

Licencia

Derechos de autor 2025 carlos roberto gutierrez peraza

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.

Derecho de los autoresDe acuerdo con la legislación vigente de Derechos de Autor, la revista Relaciones Estudios de Historia y Sociedad reconoce y respeta el derecho moral de los autores, así como la titularidad del derecho patrimonial, el cual será transferido –de forma no exclusiva– a la revista para permitir su difusión legal en Acceso Abierto.

Los autores pueden realizar otros acuerdos contractuales independientes y adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del artículo publicado (por ejemplo, incluirlo en un repositorio institucional o darlo a conocer en otros medios en papel o electrónicos), siempre que se indique clara y explícitamente que el trabajo se publicó por primera vez en la revista Relaciones Estudios de Historia y Sociedad.

Para todo lo anterior, los autores deben remitir la carta de transmisión de derechos patrimoniales de la primera publicación, debidamente requisitada y firmado. Este formato debe ser remitido en PDF a través de la plataforma OJS.

Derechos de los lectores

Bajo los principios de Acceso Abierto los lectores la revista tienen derecho a la libre lectura, impresión y distribución de los contenidos de la revista por cualquier medio, de manera inmediata a su publicación en línea. El único requisito para esto es que siempre se indique clara y explícitamente que el trabajo se publicó por primera vez en la revista Relaciones Estudios de Historia y Sociedad y se cite de manera correcta la fuente y el DOI correspondiente.